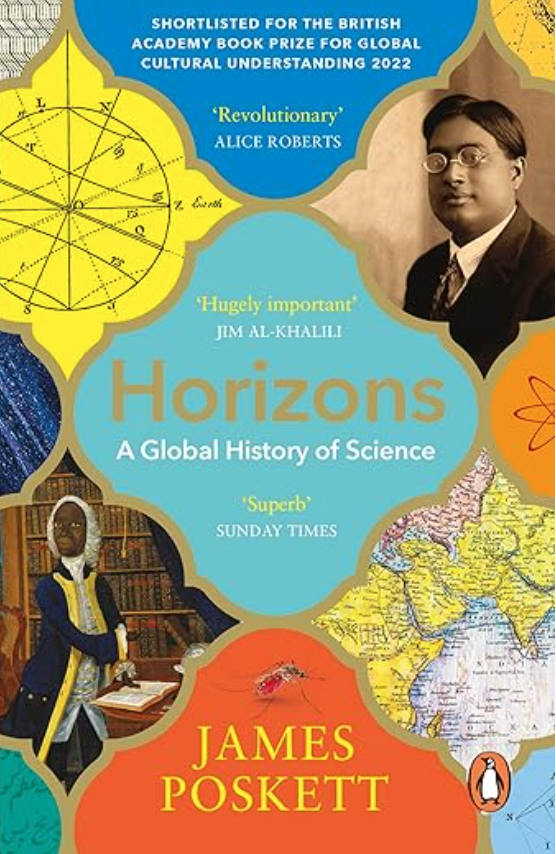

이 책의 저자 James Plskett는 영국 Warwick대학에서 과학사와 技術史(기술사)를 연구하고 가르치는 부교수라고 한다. 이 책은 얼마 전 일본에서 2023년 12월에 번역된다는 야후 재팬 기사를 읽고 찾아 보니 한국에서는 이미 2022년도에 ‘반쪽의 과학사’라는 표제로 소개가 되었다는 사실을 알게 되었다.

원 제목은 Horizons: A Global History of Science이다. 인식의 지평을 새로 열게 하는 과학사라는 의미를 담고 있는 듯 하다. 그래서 서구 중심의 과학사가 익숙한 우리에게 서양 사회가 아닌 나머지 세계에서의 발견, 공헌 등에서 대해서 연구한 참신성이랄까 하는 것으로 소개하는 것처럼 보였다. 실제로, 아랍(오스만 터키), 러시아, 일본, 중국 등의 과학자들에 대한 소개가 대부분이다. 이슬람의 중세는 고대 그리스의 과학과 수학을 창조적으로 계승해서 발전시키고 있었다. 예를 들어, 프톨레마니의 천동설에 대해 계속적인 의문을 표시하는 이슬람 과학자들이 많았고 이런 이들의 관찰과 주장을 토대로 코페르니쿠스의 태양중심설이 출현하게 된 배경이라고 한다.

하지만, 책을 다 읽고 보니 저자가 주장하는 것은 과학을 단지 순수 과학이 아니라 제국주의, 또는 식민지의 극복과 같은 사회경제학적 또는 정치경제학적 맥락 안에서 파악해야만 한다는 것이다. 서양 근대과학의 발전은 서양세력의 제국주의, 정복전쟁과 아주 밀접히 연결되어 있다는 것이 책의 要旨(요지)다.

서구 사회가 소위 ‘관찰과 실험’에 기초한 과학적 방법론을 일반화시키는 계기는 1492년 콜롬버스의 신대륙 발견에서 비롯된다. 그때까지 유럽사회는 조선사회가 공자왈 맹자왈을 하듯이 아리스토텔레스의 물리학, 플레니의 자연사, 프톨레마이의 천문학 등이 하나의 도그마였다. 과학을 한다는 것은 이들의 고전을 읽고 필사하고 외워 토론하는 것이 전부였다고 한다. 그러나, 신대륙에서 만나게 되는 새로운 동식물, 광물 등은 이런 관습적 행태 안에서 도저히 설명도 이해도 되지 않는 것이었기 때문에 이들 스페인 정복자들에 의해서 ‘관찰과 실험’ 그리고 경험에 의지하는 소위 근대의 과학적 방법론이 일반화되기 시작한 것이라고 한다.

나는 지금까지 서유럽의 과학적 전통이 아리스토텔레스와 같은 고전 고대의 전통에서 비롯되는 줄 알았다. 그러나, 이 책을 통해서 오히려 서양 중세를 지배해왔던 고대 그리스 로마의 과학적 교리들이 깨지는 과정에서 근대적 과학적 방법론이 나왔다는 사실을 알게 되었다. 즉, 아리스토텔레스의 말씀과 같은 權威(권위)가 아니라 구체적인 사실에 대한 관찰, 실험, 경험만이 더욱 중요하게 된 것이다.

이미 잉카, 아즈텍 문명 등에서는 식물에 대한 연구가 오랜 시간 잘 축적되어 있었고 藥用(약용) 등 다양한 요소에 따른 분류 체계도 잘 정리되어 있었다고 한다. 그래서, 현지 토착 인디언들의 지혜와 경험을 그대로 잘 옮겨 담아낸 것이 근대 식물학의 기초가 되었다고 한다. 또, 동물들에 대한 연구 역시 갈라파고스, 파타고니아 등에서 다양한 동물들의 관찰과 화석의 채집 등을 통해서 다윈 이전부터 이미 ‘진화론’의 맹아가 싹트기 시작한 것이라고 설명한다.

근대 계몽주의 시대의 개막을 알리는 아이작 뉴턴의 프리키피아 역시 영국의 전지구적 제국주의 국가경영에서 그 정보를 수집할 수 있었기 때문에 가능했다고 한다. 뉴턴은 영국 조폐국의 책임자였고 노예무역을 주로 하는 the South Sea Company의 투자자였다. 때문에 중력이라는 보이지 않는 힘의 실체를 발견할 수 있었던 것은 영국의 제국주의와 불가분의 관계가 있었다고 주장한다.

한편, 근대에 있어서 일본의 잠재력과 활약은 숙지하고 있기 때문에 과학에서 그들의 성취는 그리 놀랄만 것이 아니었지만 제정 러시아와 소비에트 시대를 거치는 과정에서 러시아의 과학적 성취는 예상하는 것 이상이었다. 특히, 저온 물리학 분야에서 러시아의 공헌이 절대적이었던 것처럼 보인다. 또, 인도 민족주의와 과학이 얼마나 강하게 결합되어 있는지 하는 예시들이 관심을 끄는 내용들이었다.

하지만, 오스만 제국의 몰락과 해체는 1차 대전의 패전이 훨씬 더 큰 이유가 되는 것처럼 보인다. 아마도, 오스만 제국의 정치적 선택이 보다 현명했다면 현재의 伏魔殿(복마전)과 같은 중동정세는 훨씬 더 안정되어 있었을 것이다.

또, 1953년의 크리크와 왓슨가 DNA가 나선구조를 발견한 이래 유전과학에서 가장 눈부신 성과를 이뤄낸 분야는 바로 농업 혁명이었다고 한다. 농업혁명의 발원지는 멕시코에서의 옥수수 품종개량이었다고 한다. 미국은 냉전이 본격화 되면서, 남미에서 특히, 국경을 맞대고 있는 멕시코에서의 左傾化(좌경화)를 상당히 경계하고 있었다. 그리고, 한 사회가 사회주의화 되는 배경에는 식량 문제가 가장 중요한 원인이 된다고 파악했다. 그래서 록펠러 재단이 멕시코의 농업생산력을 끌어 올릴 수 있는 연구에 대한 지원을 전폭적으로 하게 된다. 이를 일컬어 60년대의 ‘녹색 혁명’이라 칭하게 되며 그 발원지는 멕시코였다.

한국에서도 비슷한 시기에 녹색혁명이 있었고 그것을 성공적으로 성취한 국가 중의 하나였다. 그런데, 쌀의 경우는 옥수수나 밀에 비해 잡종교배가 쉽지 않아 그 발전이 지체되고 있었다. 그런데, 중국의 원륭평이라는 인물에 의해서 엄청난 혁신이 이뤄지게 된다. 모두가 아는 것처럼 1950년대 중국공산당의 중국은 ‘대약진 운동’의 대실패에 의해서 수천만 명의 아사자가 나오는 대참극이 있었다. 또 뒤이어 문화대혁명을 거치며 원륭평은 농촌으로 하방을 하게 되며 또 한 때는 다른 지식인들과 마찬가지로 단지 지식이 많다는 이유로 교도소에 수감되는 우여곡절을 겪지만 결국 그의 연구 성과를 눈여겨 보던 고위 공산당 간부에 의해 극적으로 풀려나 농업 혁신을 이루게 된다.

지금까지, 한국의 녹색혁명은 ‘필리핀’ 등에서의 성과를 바탕으로 이루어진 것이라고 알고 있었는데 혹시, 원륭평과 같은 인물의 기여도 있었던 것은 아닌지 궁금증이 생긴다.

전에 ‘코드 브레이커(Code Breaker)’라는 책을 읽은 적이 있다. 유전자 편집 가위(CRISPR/Cas9)기술에 대한 논문 발표 또는 노벨상을 두고 미국의 제니퍼 도나 그리고 미국의 중국계 과학자, 그리고 유럽의 연구자가 치열하게 경쟁하는 내용이 잘 소개되어 있다. 책을 읽다 보면 솔직히 노벨상이 또는 그 유전자 편집 기술이 그 미국의 백인여자 연구자만이 배타적 독점적으로 주장할 수 있는 연구 성과인지 상당한 의심을 갖지 않을 수 없게 된다. 아마도 대부분의 유력한 논문 수록 기관들을 미국과 서유럽이 장악하고 있기 때문에 그들 출신들에게 어드밴티지가 주어지는 것 같다는 인상을 받을 수 밖에 없었다.

일반적으로 과학사가들이 저자와 같은 시각을 갖고 있지는 않을 것이다. 하지만, 이런 시각 때문에 지구 반대편에 있는 나같은 사람도 이 책을 사서 읽게 되는 것이고 또 하나의 틈새 시장을 공략에 성공한 연구 성과라고 볼 수 있을 것 같다.

'책' 카테고리의 다른 글

| 유럽1815~1914:The Pursuit of Powers (1) | 2024.01.25 |

|---|---|

| 앵글로색슨The Anglo-Saxons;The History of the Beginning of England (0) | 2024.01.18 |

| 赤字(적자)의 본질:Deficit Myth (1) | 2023.12.28 |

| 문명의 충돌:The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1) | 2023.12.22 |

| 신자유주의 질서의 부상과 몰락The Rise and Fall of the Neoliberal Order (1) | 2023.12.15 |